|

|

Arqueomagnetismo

El

arqueomagnetismo investiga la historia del Campo Magnético

de la

Tierra (CMT), en los términos de las variaciones en

dirección e intensidad que ha experimentado en el

pasado,

sirviéndose de materiales arqueológicos que han

sufrido

procesos de calentamiento de alta temperatura (>300 -

400ºC).

Más en concreto, los materiales de interés son

arcillas

cocidas (ladrillos, tejas, adobes, cerámicas) y sedimentos

quemados in situ por la presencia de hogares, termas, tumbas de

incineración y otras estructuras de combustión.

El

principio del arqueomagnetismo se basa, por un lado en las

peculiaridades del CMT y por otro en las propiedades

magnéticas de algunos minerales de hierro que se encuentran

comúnmente en los materiales mencionados anteriormente.

Comenzando

por el CMT,

los aspectos de interés desde una perspectiva

arqueomagnética son los siguientes: Primero, desde un punto

de

vista físico, el 90% del comportamiento del CMT

puede

modelarse asumiendo un modelo de campo dipolar y

geocéntrico. En

otras palabras, en primera aproximación, se puede asumir que

el

CMT en la superficie de la Tierra es el resultado de un dipolo

magnético que atraviesa el centro de la Tierra, actualmente

inclinado de 11.5º respecto al eje de rotación del

planeta.

La diferencia entre los valores de orientación e intensidad

del

CMT observados en la superficie de la Tierra, y los valores

teóricos obtenidos aplicando un modelo dipolar se cuantifica

por

tanto en un 10% que representa la componente de campo no-dipolar.

Debido a factores que, en parte residen fuera de la Tierra (factores

externos) y por otra parte en la dinámica del

núcleo de

la Tierra (factores internos) ambas componentes, dipolar y no-dipolar,

experimentan en el tiempo variaciones de diferente tipo y periodicidad.

Se considera que los factores externos producen variaciones de

período menores de 10 años en la

orientación y en

la intensidad del CMT en la superficie terrestre, mientras que las

debidas a factores internos genera variaciones de mayor periodicidad,

comprendida entre 10 y 3000 años, y denominadas

Variación

Secular (SV).

Cabe

destacar que las

variaciones del CMT debidas a causas internas se distribuyen de forma

no-homogénea en la superficie terrestre y suelen

considerarse

uniformes en regiones de superficies menores a 10^6 Km^2 (Tarling,

1983), es decir, aproximadamente, el doble de la España

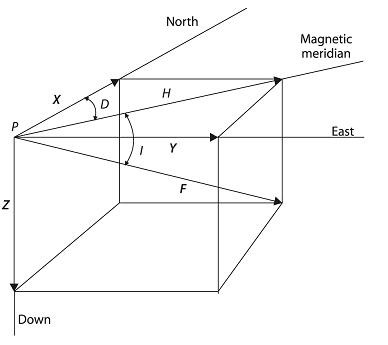

Peninsular. En la superficie terrestre el CMT se describe mediante un

vector de intensidad F y orientación definida por dos

ángulos correspondiente con la Declinación

magnética (D) y la Inclinación

magnética (l). El

primero es el ángulo que forma la componente horizontal (H)

del

vector magnético (F) con el Norte geográfico y

varía entre 0º y 360º. El segundo es el

que forma el

vector F con el plano horizontal, comprendido entre 0 y 90º

para

lugares situados en el Hemisferio Norte (fig. 1).

Figura 1. Componentes del CMT.

Mientras que los cambios de corto periodo de F, D e I pueden detectarse

en los observatorios magnéticos mediante aparatos de

medición, veremos a continuación que los de larga

periodicidad han quedado registrados en una multitud de rocas y en

diferentes materiales arqueológicos.

La clave de este fenómeno la llevan algunos

óxidos de

hierro contenidos en muy pequeña cantidad (<3%) en

rocas y

sedimentos de diferente litología y origen, pero

especialmente abundantes en rocas volcánicas y en materiales

arcillosos que han sido sometidos a procesos de calentamiento intenso.

Los óxidos más comunes son la

magnetita, la

maghemita, la hematites y la goetita, a veces con

substituciones

parciales del hierro por parte de otros cationes como el titanio, el

aluminio, la sílice. Desde un punto de vista

físico

dichos minerales se definen como

“ferromagnéticos”,

lo que supone que: (1) están dotados de un momento

magnético propio, respondiendo de forma análoga a

la

aguja de una brújula a la presencia de un campo

magnético

externo, y (2) que en algunas condiciones su respuesta al campo externo

puede “bloquearse” y quedar

“grabada” de forma

permanente en ellos.

Aunque existen distintos mecanismos capaces de determinar la

adquisición de la imanación por porte de dichos

óxidos, el mecanismo de interés en

arqueomagnétismo es aquel que actúa por

calentamiento de

los materiales con contenido ferromagnético y, por tanto,

aquí nos referiremos exclusivamente a éste. A

temperatura

ambiente, el CMT debido a su baja intensidad tiene efectos

despreciables sobre los minerales ferromagnéticos, pero a

temperaturas del orden de 700ºC, cualquier mineral

“ferromagnético” pasa a un estado

denominado

“super-paramagnético” en el que su

sensibilidad a la

acción de un campo externo se hace mucho mayor. En

estas

condiciones, con una intensidad de solamente 60 microT el CMT consigue

imanar los minerales, es decir orientar los momentos

magnéticos de sus átomos en la

dirección del Norte

magnético. Cuando el material se refría, una vez

alcanzada una temperatura dicha de bloqueo (Tb), la

magnetización permanece “bloqueada” y se

conserva de

forma estable a pesar de las posteriores variaciones de

orientación e intensidad que el CMT pueda tener.

La magnetización adquirida según este mecanismo

se define

como “magnetización termo-remanente”

(TRM) y puede

ser destruida si se vuelve a calentar el material una segunda vez y se

alcanza de nuevo su Tb. El efecto del aumento de temperatura es por lo

tanto el de destruir el orden impartido a los momentos

magnéticos atómicos por el campo externo. Por

otro lado,

cada vez que se produce el enfriamiento, el material vuelve a imanarse

según las nuevas propiedades del campo externo.

Por lo dicho, las rocas originadas a partir de líquidos

magmáticos por procesos de

cristalización

fraccionada, retienen una imanación que refleja las

características del CMT presente en el acto de su

formación; materiales cerámicos y

ladrillos

conservan una remanencia que se refiere al momento en el que han sido

manufacturado; un material que ha tenido calentamiento

múltiples, por ejemplo los ladrillos de un horno usado para

la

cocción de vajillas, lleva una remanencia relacionada con el

CMT

presente durante el último proceso de calentamiento sufrido.

Debería ahora resultar claro que las rocas y los materiales

arqueológicos constituyen un verdadero registro del CMT y

que la

SV puede ser obtenida si se dispone materiales en los que ha la edad

del calentamiento ha sido determinada mediante métodos

independientes. La curva de referencia que describe la

orientación y la intensidad del CMT a lo largo de las

épocas histórica y prehistórica en una

determinada

región, se denomina Curva de Variación

Paleosecular,

(PSVC), y puede ser determinada mediante estudios arqueo/paleo

magnéticos de estructuras arqueológicas/rocas de

diferente edad y distribuidas de forma homogénea en la

región considerada. Los estudios que conciernen la sola

orientación del CMT en el pasado se les llama

arqueodireccionales (o paleodireccionales si la escala

cronológica es superior a 3000 años) mientras que

aquellos que investigan la intensidad del CMT o que están

basados en ella se denominan estudios de arqueointensidad (o de

paleointensidad).

Sin insistir sobre la importancia de conocer la historia del CMT,

merece mencionar que la observación de las propiedades

magnéticas de las rocas ha sido esencial para entender

aspectos

significativos de la dinámica de nuestro planeta y elaborar,

por

ejemplo, teorías tan importantes como la

Tectónica de

Placas y la Expansión de los fondos oceánicos.

Para

formular la primera ha sido necesario constatar diferencias de

orientación de la magnetización en rocas

coetáneas, mientras que la segunda se basa en los

fenómenos de inversión de polaridad

magnética que

se observan en las rocas volcánicas ubicadas al lado de las

fosas oceánicas.

Pasando ahora al ámbito arqueológico, en aquellas

regiones o Países en los que ya se dispone de una

PSVC, el

geomagnetismo aporta a la investigación

arqueológica una

herramienta de datación ya que la edad del calentamiento de

una

estructura o de un material arqueológico puede determinarse

por

comparación de los valores direccionales (o de intensidad)

de la

magnetización retenida con los de una curva

patrón.

El grupo de Paleomagnetismo ha realizado importantes avances en esta rama de estudio en colaboración con

otros

centros europeos, financiados por la UE (Archaeomagnetic Applications

for the Rescue of the Cultural Heritage, 2003-2006), el MEC (Estudio de

la variación secular del Campo Magnético

Terrestre en

Europa durante los últimos 10.000 años a partir

de datos

paleomagnéticos) y la Comunidad de Madrid. En 2006, Gómez-Paccard et al. presentaron el Primer Catálogo de datos Arqueomagnéticos y la Primera Curva de Variación Secular para Iberia de los últimos 2800 años. Además, Pavón-Carrasco et al. (2011) desarrollaron una novedosa herramienta de datación que puede encontrarse en esta misma página para su descarga

basado en modelos de campo geomagnético desarrollados a partir

de datos arqueomagnéticos. Para más información

sobre los modelos consulte la página Modelización del Campo Geomagnético en el Pasado.

Aunque sigue siendo necesario estudiar nuevas estructuras

arqueomagnéticas para afinar la precisión de la

PSVC y de

aumentar la densidad de datos para algunas épocas

históricas actualmente poco representadas, los alcances

logrados

permiten ahora el uso de la técnica de datación

arqueomagnética también en la

Península

Ibérica.

Una pequeña selección de los trabajos más

destacados que ha realizado el grupo de Paleomagnetismo en los

últimos años:

Osete, M. L., Molina-Cardín, A., Campuzano, S. A., Aguilella-Arzo, G., Barrachina-Ibañez, A., Falomir-Granell, F., Oliver Foix, A., Gómez-Paccard,

M., Martín-Hernández, F., Palencia-Ortas, A.,

Pavón-Carrasco, F. J., Rivero-Montero, M. (2020). Two

archaeomagnetic intensity maxima and rapid directional variation rates

during the first Iron Age observed at Iberian coordinates. Implications

on the evolution of the Levantine Iron Age Anomaly. Earth and Planetary

Science Letters, 533, 116047. DOI: 10.1016/j.epsl.2019.116047

Gómez-Paccard, M., Rivero, M., Chauvin, A., García-Rubert, D., Palencia-Ortas, A.

(2019) Revisiting the chronology of the Eartly Iron Age in the

nort-eastern Iberian Peninsula. Archaeological and Anthropological

Sciences. DOI: 10.1007/s12520-019-00812-9

A.

Molina-Cardín, S. A. Campuzano, M. L. Osete, M. Rivero-Montero,

F. J. Pavón-Carrasco, A. Palencia-Ortas, F.

Martín-Hernández, M. Gómez-Paccard, A.

Chauvin, S. Guerrero-Suárez, J. C. Pérez-Fuentes, G.

McIntosh, G. Catanzariti, J.C. Sastre Blanco, J. Larrazabal, V. M.

Fernández Martínez, J. R. Álvarez Sanchís ,

J. Rodríguez-Hernández, I. Martín Viso and D.

Garcia i Rubert (2018). Updated Iberian Archeomagnetic Catalogue: New

Full Vector Paleosecular Variation Curve for the Last Three Millennia.

Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 19, 3637 - 3656. DOI: 10.1029/2018GC007781

Gomez-Paccard, M., Beamud,

E., McIntosh, G., Larrasoaña, J.C., 2013. New

archaeomagnetic data recovered from the study of three Roman kilns from

north-east Spain: a contribution to the Iberian Palaeosecular variation

curve, Archaeometry, 55, 1. DOI: 10.1111/j.1475-4754.2010.00675.x

|

|